过去的一周,全国各地都在以不同的形式缅怀江泽民同志,也把我们的思绪带回到中国特色社会主义发轫的那个年代。其中一个视频,是江泽民同志卸任后非正式回见港澳工商界人士的场景,江泽民同志讲了一段话,大意是:在中央主政13年,主要就是做了三件事:第一件事,提出并确立了社会主义市场经济体制;第二件事,把邓小平理论写入党章;第三件事,提出“三个代表”重要思想。江泽民同志还提到了“九八”抗洪、禁止军队经商等,但认为最主要的是这三件事。

应该说,江泽民同志的自述,扼要且客观。1992年10月召开的党的十四大明确提出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制;1997年9月召开的党的十五大,把邓小平理论写入党章,确定邓小平理论为党的指导思想;2002年11月召开的党的十六大,正式提出并阐述了“三个代表”重要思想。熟悉中国改革开放史的人们知道,这三件事,奠定了中国特色社会主义的基调和框架,件件关系党和国家的前途与命运,是那个时代我国改革发展的主线和中轴,凝聚了全党的智慧和共识,是雄伟壮丽的史诗。江泽民同志作为第三代中央领导集体的核心,做成这三件事,居功至伟,做出了重大历史贡献,深刻影响了中国特色社会主义的历史进程,体现了一个伟大政治家的历史担当。

一、回应“时代之问”的产物

1990年代前后,苏联解体、东欧西去,世界社会主义遭遇重大挫折。马克思主义还灵不灵,社会主义道路还能不能走得通,成为一个重大的“时代之问”。马克思指出:“问题就是时代的口号,是它表现自己精神状态的最实际的呼声。”中国共产党作为世界上最大的马克思主义执政党,也面临着如何坚持社会主义的重大考验。

中国的改革开放从1978年开始,主要通过放权搞活,释放城乡生产力,得到了广大人民群众的拥护。但随着改革开放的深入,以计划经济为特征的传统社会主义模式也已走到尽头,计划与市场的矛盾越来越突出。党的十二大正式提出“计划经济为主、市场经济为辅”的观点,十二届三中全会提出“社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济”的观点,党的十三大提出“社会主义有计划商品经济的体制应该是计划与市场内在统一的体制”的观点。这些试图协调计划与市场二者关系的观点和主张,存在逻辑上的内在矛盾,在理论上越来越难以自圆其说,在实践中则四处碰壁难以操作。经济发展的现实,要求对这样重大和关键的问题,不能再“犹抱琵琶半遮面”,亟待给予正面回应,有一个明确的解释和回答。

江泽民同志在党的十四大报告里,回答了这个“时代之问”。党的十四大报告指出:“我国经济体制改革确定什么样的目标模式,是关系整个社会主义现代化建设全局的一个重大问题。这个问题的核心,是正确认识和处理计划与市场的关系。实践的发展和认识的深化,要求党明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,以利于进一步解放和发展生产力。” 直接提“社会主义市场经济”,把社会主义与市场经济直接连在一起,前无古人。传统经济学理论,包括西方经济学理论和马克思经济学理论,都不认为社会主义能搞市场经济。西方经济学理论认为,商品交换和市场经济都是建立在私有制基础上的,社会主义国家只要坚持搞公有制,就不能搞市场经济。马克思、恩格斯曾设想,在消灭了资本主义私有制以后,未来社会将不存在商品货币关系。因此,提出建立社会主义市场经济体制,是中国特色社会主义道路探索中的一个伟大创举,标志着我国经济体制改革进入到了制度创新的崭新阶段。

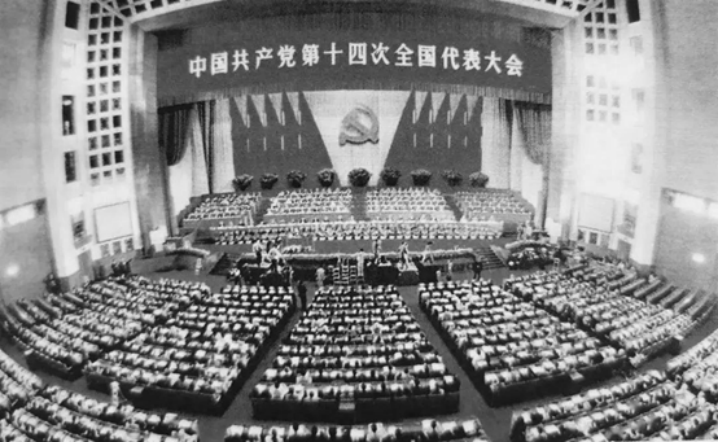

(中国共产党第十四次全国代表大会在北京人民大会堂开幕 )

邓小平同志是我国改革开放的总设计师,是邓小平理论的主要创立者。1997年5月29日,江泽民同志在中央党校省部级干部进修班毕业典礼上发表重要讲话,告诫全党同志:旗帜问题至关重要。旗帜就是方向,旗帜就是形象。同年9月召开的党的十五大,确定以"高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪"为大会的主题,把邓小平理论写入了党章,确定邓小平理论为党的指导思想。这是我们党总结近20年改革开放和现代化建设的实践经验作出的一个历史性决策,是党在指导思想上的又一次与时俱进。江泽民同志在党的十五大报告中指出:“作出这个决策,表明中央领导集体和全党把邓小平开创的建设有中国特色社会主义事业全面推向新世纪的决心和信念,也反映全国人民的共识和心愿。”

进入21世纪,我国加入世界贸易组织(WTO),全面融入世界经济体系。随着改革的继续深化,非公有制经济蓬勃发展,在一些省份已经成为国民经济的主力军。在改革开放和发展社会主义市场经济的新形势下,又亟需回答党如何领导和驾驭社会主义市场经济这个“时代之问”。2002年11月,江泽民同志在党的十六大报告中,系统总结了党的十三届四中全会以来13年奋斗历程和基本经验,指出这些经验,联系党成立以来的历史经验,归结起来就是,我们党必须始终代表中国先进生产力的发展要求,代表中国先进文化的前进方向,代表中国最广大人民的根本利益。大会提出,始终做到“三个代表”,是我们党的立党之本、执政之基、力量之源。“三个代表”重要思想,解决了在新的历史条件下“建设一个什么样的党和怎样建设党”的问题,开辟了马克思主义发展的新境界,成为新形势下党加强执政能力建设的科学指针。

(中国共产党第十六次全国代表大会在北京人民大会堂开幕)

二、勇于理论创新的产物

我国改革开放以前的社会主义建设,基本是照搬苏联模式,就是搞计划经济那一套。按照马克思经典作家的预测和论述,社会主义是高于资本主义的经济形态,公有制代替了私有制,产品生产代替了商品经济。但事实不是这样的。中国的改革开放,首先在农村放权,搞联产承包,给予农民生产经营自主权,取得巨大成功,后把“包”字引进城,在城市国有企业尝试进行了两轮承包经营,但情况并不理想。这一时期,在计划经济夹缝中生存的乡镇企业、个体和私营经济,显示了产权清、机制活的优势,迅速扩大地盘,许多国有大中型企业则体制机制僵化,在市场激烈竞争中败下阵来,不得不开始进行股份制、兼并重组等改革举措。由于众所周知的原因,1989年、1990年我国经济增速只有4.2%、3.9%。中国经济向何处去,是延续传统计划经济模式,排斥日益壮大的非公有经济,还是摈弃传统的社会主义经济模式,适应新的情况进行理论创新,提出新的理论框架,指导新的实践,理论与实际部门都存在较大的争议。

正是在这样的关键时刻,1992年初,邓小平同志到南方视察,发表了著名的南方谈话,提出了一系列全新的理论观点,如“革命是解放生产力,改革也是解放生产力”, “不坚持社会主义,不改革开放,不发展经济,不改善人民生活,只能是死路一条”,“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段”,“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”。 这些观点,在新形势下中国改革开放走什么路的问题上拨云见日,闻者如醍醐灌顶,豁然开朗。

1992年2月28日,中共中央将邓小平视察南方的谈话要点作为中央文件下发,在全党兴起了学习贯彻南方谈话的热潮。邓小平南方谈话回答了“什么是社会主义,怎样建设社会主义”这一重大的基本问题,集中体现了邓小平理论的科学体系和创新精神。1992年6月9日,江泽民到中央党校为省部级干部进修班作题为《深刻领会和全面落实邓小平同志的重要谈话精神,把经济建设和改革开放搞得更快更好》的讲话。这实际上是一次就党的十四大报告征求意见、寻求共识的“吹风会”。在讲话中,江泽民列举了关于经济体制改革目标的几种提法,表示倾向于使用“社会主义市场经济体制”这个提法。会后,江泽民就此征求了邓小平等同志的意见。邓小平表示赞成,并说:这样党的十四大也就有了一个主题了。

于是,就有了1992年10月党的十四大关于“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”的重大论断。1993年11月,党的十四届三中全会审议通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,把党的十四大提出的经济体制改革目标和基本原则进一步具体化,制定了建立社会主义市场经济体制的总体规划,其基本框架为:在坚持以公有制为主体、多种经济成分共同发展的基础上,建立现代企业制度、全国统一开放的市场体系、完善的宏观调控体系、合理的收入分配制度和多层次的社会保障制度。

(江泽民同志在中国共产党第十四次全国代表大会上作报告)

三、走新路开新局的产物

关于什么是社会主义和怎样建设社会主义,建国后我们党进行了艰苦的探索,付出了惨重的代价。传统的政治经济学认为,社会主义的基本特征是公有制、计划经济、按劳分配。从新中国成立到改革开放,尽管经济建设也取得很大成绩,但总体看,这种探索是不成功的,中国的社会主义还是贫穷的社会主义。1978年,我国名义GDP为1495.91亿美元,人均只有156美元,全国居民人均可支配收入只有171元,城镇化率只有17.90%,人均居住面积只有3.6平方,意味着绝大多数人没有摆脱贫困。按照邓小平的说法,贫穷不是社会主义,发展太慢也不是社会主义。走新路开新局,成为改变中国落后面貌的不二选择。

走新路开新局,就是探索建设中国特色的社会主义。邓小平同志是中国特色社会主义开拓者。1982年9月,邓小平同志在党的十二大开幕词中首次提出“建设有中国特色的社会主义”。党的十四大报告,鉴于邓小平在“有中国特色社会主义理论”形成过程中的历史性、独创性贡献,提出了“邓小平同志建设有中国特色社会主义理论”概念。这一概念突出了邓小平在“有中国特色社会主义理论”形成过程中的地位。党的十五大把邓小平理论写入了党章。邓小平理论,回答了“什么是社会主义、怎样建设社会主义”的重大问题。这是我们党走新路开新局的重大理论成果。邓小平理论在什么是社会主义问题上,只讲本质(解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕),不下定义。不下定义,是由于社会主义还在实践中,还要继续探索和研究;在怎样建设社会主义问题上,只提标准(是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平),不定方法。不定方法,就是倡导尝试各种建设的方式方法。

(中国共产党第十五次全国代表大会)

(江泽民同志在中国共产党第十五次全国代表大会上作报告)

走新路开新局,目的是顺应人民意愿实现富民强国的目标。事实证明,发展市场经济,是人类走向现代化的必由之路。中国坚持走社会主义道路,建立有中国特色的社会主义市场经济体制,不仅是需要的,而且是可能的。1978年,世界人均GDP为2004美元,是中国人均GDP的近13倍。非洲撒哈拉沙漠以南地区,是世界上最贫穷国家的聚集地,然而,1978年撒哈拉沙漠以南非洲国家的人均GDP为490美元,是中国的三倍还多。就是说,我国改革开放初期,绝大多数人没有摆脱绝对贫困。这样的社会主义,很难得到人民群众的满意和拥护。我国正是通过经济体制改革,大力发展社会主义市场经济,极大地释放了社会生产力,跟上了世界发展潮流,达到了富民强国的目标。2021年,世界人均GDP是1.21万美元,我国人均GDP是1.25万美元,超过世界人均GDP水平。这个结果,很大程度上,要归功于社会主义市场经济体制的建立和完善。

走新路开新局,需要巨大的政治勇气和政治魄力。1990年代前后,“姓资”和“姓社”的争论,极大地束缚了我国改革开放的步伐。是以”姓资"还是"姓社"为判断标准,还是以别的什么为标准,整个社会陷入了迷茫。邓小平同志在南方谈话中,一针见血地指出:"要害是'姓资'还是'姓社'的问题。判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平"。"三个有利于"判断标准的提出,使人们从"姓资"和"姓社"的争论中解放了出来,可以心无旁骛地放手大干中国特色的社会主义了。同样,“三个代表”重要思想,实际上是对党建指导思想和目标路径的重塑。按照传统党建理论,党是中国工人阶级的先锋队,共产党员只能从无产阶级队伍中产生,而按照“三个代表”重要思想,党是中国工人阶级的先锋队,同时是中国公民和中华民族的先锋队,这就意味着,其他阶层人员包括私营企业主,只要拥护中国共产党的章程,能够履行党员义务,也可以成为中国共产党的一员。正是这样的理论与实践创新,清除了新时期党的建设的迷雾,打开了中国特色社会主义建设的新天地。

江泽民同志永垂不朽!

2022年12月6日